スタッフブログ

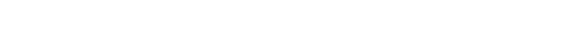

2000年前から今を覗く。

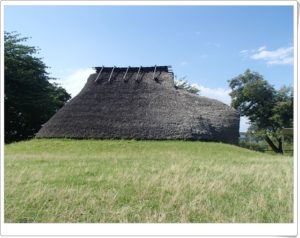

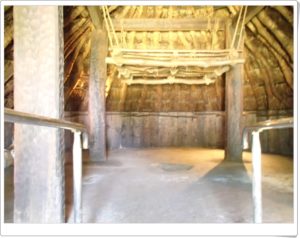

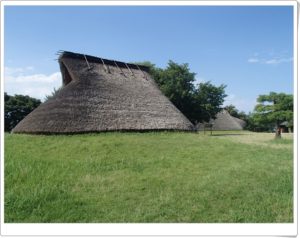

今私は、およそ2000年前の住まいの中から今を覗いてます。

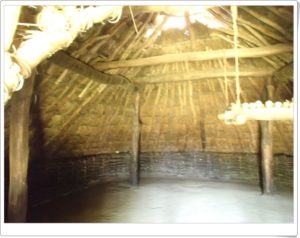

あっ、光が増してきました。

外は、真夏日を越してもちろん暑~いのですが、

中は、暑さがしのげて、体感的には“汗が引く”って感じです。

といったところで、

この住宅を「不動産ちらし」風に言うと、

屋根・外壁・内壁、一体構造。

夏涼しく、冬寒そうな家。

床:土、窓:なし。

火気:土を掘った炉で自己責任にて利用。

換気、湿度、室温調整は自然まかせ。

電灯なし:日の出日の入りによる自然採光。

ガス、水道、電気、Wi-Fi環境未設置。

雨漏り:あっても気にしない(ならない)自然浸透。

耐震性:まず大丈夫そう。

・・物件概要・・

築5500年と、築2000年の2棟を共に復元施工済。

ってとこでしょうか・・・。

売りに出ている土地を見に行ったのですが、その近くにある「本町田遺跡」の“古家”について書いてみたのでした。

なのでごめんなさい、売りに出ている情報でありませんが、公園として無料で見学可能です。

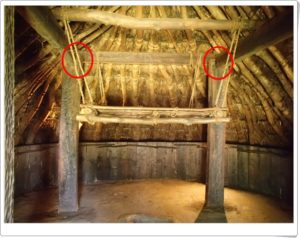

なんて、冗談はさておき、ここに建っている新旧2棟のある部分を比較します。

5500年前の縄文時代前期の住まいは、

構造体は栗の木。二股に分かれたトコロに梁(同じく栗の木)をのせる。接合部は蔓などで結んでいます。屋根外壁は、茅の茎や葉などです。

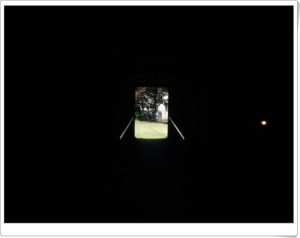

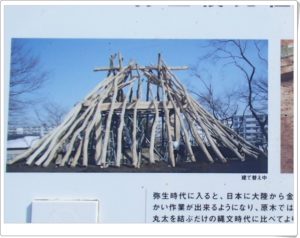

一方、2000年前の弥生時代中期の住まいは、

大陸から道具が伝わり石器から金属器を使うようになりました。そのお陰で細かな作業ができるようになり、加工された木材を利用、それ故、強度が増した住まいになったとの事です。

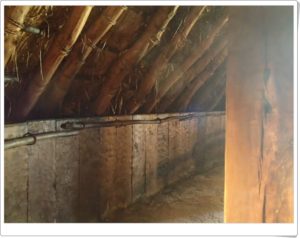

先ほどの住まいとは、随分と接合部の違いあります。

そこから2000年経過した今、接合部どうなっているかっって?

その頃からは道具の精度と共に、職業としての大工さんの技術も備わり住まいの安定度は上がりました。

それに関しては、ちょうど昨日の(bun)母?さんの「継ぎ手と仕口」ブログで紹介されています。

→「継ぎ手と仕口」をどうぞ。

今日のブログは、

1000年前からの木造伝統工法の昨日の話と、今日は5500年までさかのぼったお話しでした。

住まいの安定度、性能とともに、ちゃんと心地よさ も付加されていかないとです。。

「5500年の発展と懸念点」なんて、今年の夏休みの自由研究にどうでしょー・・・。

(るのみ)